2025年8月31日(日) 戦後80年の医療と介護。

本日の朝日新聞(社説)にタイトルの記事が載りました。「サザエさんからすーちゃんへ」と追記されています。増田ミリさんの漫画「結婚しなくていいですか。すーちゃんの明日」の一場面で「ちがう。あたしの不安は、死んでからじゃないじゃん。不安なのは、老いている自分」という言葉。

本日の朝日新聞(社説)にタイトルの記事が載りました。「サザエさんからすーちゃんへ」と追記されています。増田ミリさんの漫画「結婚しなくていいですか。すーちゃんの明日」の一場面で「ちがう。あたしの不安は、死んでからじゃないじゃん。不安なのは、老いている自分」という言葉。長谷川町子さんの「サザエさん」が世に出た翌年の1947年、40歳の人が「あとどのくらい生きるか」を示す平均余命は女性30年、男性27年だった。7人家族の最年長、波平さんは定年1年前の54歳だ。60歳で完全引退、70歳で死ぬなら、老後はわずか10年。家族内の支え合いで乗り切る時代だった。それが今、40歳の平均余命は、女性48年、男性は42年になり、90歳まで生きることに備える時代になった。

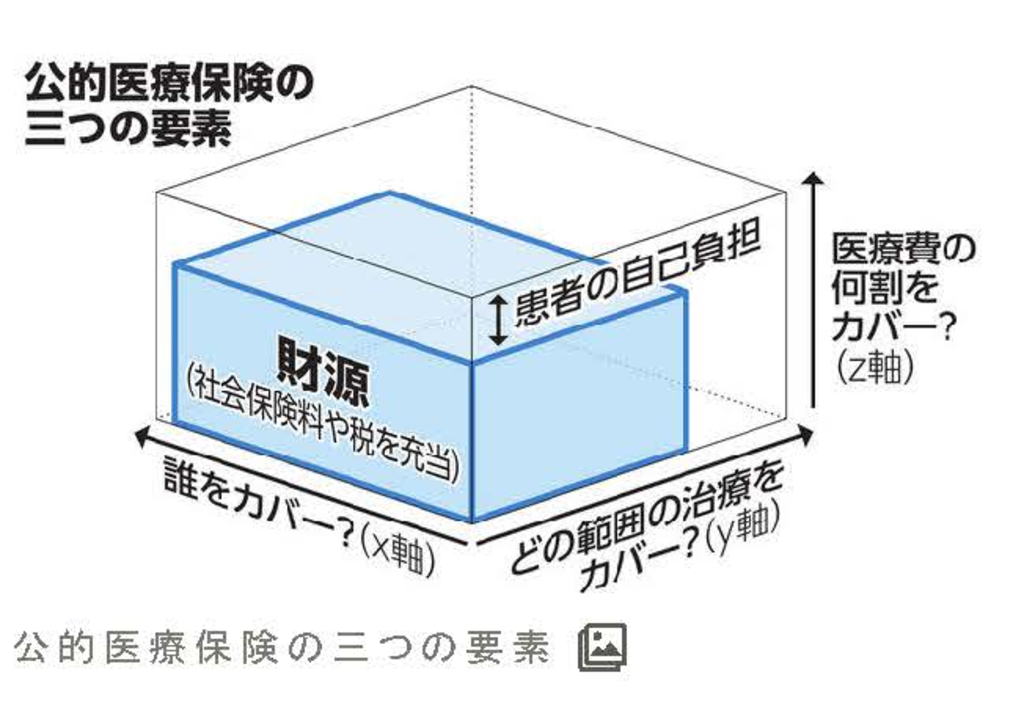

ここで国民皆保険の話しに進み、医療の安心を担ってきたのが公的医療保険になる。

その仕組を模式火したのが図の立方体だ。x軸は「誰をカバーするのか」を示す。y字句が示すのは「どの範囲の治療をカバーするか」だ。z軸は「医療費の何割が給付されるか」だ。

詳しい説明は(社説)を読んで欲しい。

直方体を拡充できたのは、右肩上がりの経済と若い人口構成を背景に保険料や税の収入が増え続けたからだ。だが、高度成長が終わった後、給付の抑制が始まる。

今年7月の参院選を経て、一段と厳しい局面が訪れている。皆保険を支える社会保険料や、社会保険財源となる消費税の引き下げの主張が勢いを得た。国民皆保険を充実させた政治プロセスが逆回転し、三つの軸がそれぞれ縮みかねない。

今後、国はこのゆがみをどう直してゆくか注視していきたい。 社説は以下の言葉で締めくくられている。「日々払う社会保険料や税の向こうには、私たちを支えてくれる人がいる。そんな想像力を社会全体で育てていく地道な努力が、誰もがどこにいても安心できる仕組みを維持するために必要だ。」